El

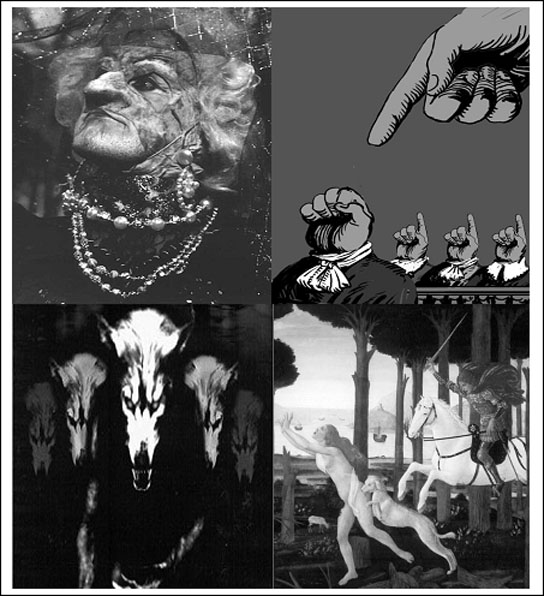

Reichführer Himmler recomendaba un retorno singular a la herencia ancestral

alemana, una especie de desnacer. Los orientales quemaban dinero en honor a sus

difuntos, Heini sobrepasó este tributo al proponer a sus discípulos que comerciaran

carnalmente con sus antepasados germánicos. No era una pasión necrófila la que

lo animaba. Los periódicos de las SS

señalaban los cementerios donde descansaban arios puros como posibles lechos

propiciatorios; si los jóvenes hacían el amor sobre la tumba apropiada, el

espíritu ario del difunto se encarnaría en la futura criatura, asumiendo sus

virtudes nórdicas.

Extraño proceder este el de que los muertos

procreen a los vivos. Los antiguos vikingos realizaban ceremonias para que los

difuntos no volvieran a la vida. Heini, tal vez por su educación católica,

creía, como Unamuno, en la resurrección de la carne y no en las

baladronadas del Walhalla.

De hecho, el Reichfuhrer sabía lo que era

copular con los difuntos. Sin duda la noche en que lo engendraron, las momias y

antiguallas arqueológicas que atesoraba su padre acudieron en tropel y dieron a

luz a este hurón con el hocico perverso. Con los años, el animalejo les rindió

homenaje en su sala de antepasados. Algunas madres engendran un feto que

nace muerto y lo sepultan durante años en su seno; esta vez el engendro nació

vivo en apariencia, si bien su macabra naturaleza se desvelaría con los años.

En

el momento que comienza esta historia, dos jóvenes de rostro cuadrado y ojos

cavernosos se dirigen solemnes a uno de estos cementerios. Con la conciencia

del deber, han elegido la lápida de un Friedrich al azar, ¿o era Siegfried? Las

gruesas gafas de la muchacha y las trenzas apelotonadas le dan el aspecto de

una avejentada maestra de escuela. El muchacho es tan descarnado como un

cadáver. Su hermandad con la muerte los hace idóneos para esta misión

patriótica.

Tras el frío himeneo, los dos jóvenes retocan su

peinado y sus ropas, y cualquiera los confundiría con dos estudiantes modélicos

que acabaran de salir de un examen o un desfile.

La noche huele a formol. En la tormenta seca que

sigue, los rayos iluminan los sepulcros, un fugaz recuerdo a sus moradores

blancos, blanquísimos. Dos cuervos sobrevuelan las cabezas de estos patriotas

en miniatura, convertidos en estatuas lívidas. Cualquiera diría que se han

enraizado en tierra, como los árboles que se alimentan de los muertos.

Entonces algo los petrifica: un gigante

barbirrojo se yergue imponente delante de ellos. La tierra húmeda cubre las

hebras de sus cabellos. La indignación fulgura en su mirada, la furia se

apretuja en sus labios trémulos y sus cabellos se agitan como los de medusa.

Los jóvenes no han yacido sobre la tumba de un Friedrich cualquiera, sino sobre

la del emperador durmiente. Unas palabras brotan de su boca putrefacta:

Versalles.

Su fantasma recorre

Alemania como un siglo antes lo hiciera su hermano mayor, el comunismo. Poco

después de esta cita fúnebre,

miles de alemanes con aspecto patibulario sufren el mismo trance. Han hecho un

pacto con los muertos, con el difunto emperador en primera línea. Están de

duelo por las ofensas milenarias y desafían a aquellos que les han sometido a

esta humillación. En todos ellos la misma palabra: Versalles.

¿A quiénes lanzan el guante? A los que

troquelaron este desaire. A los judíos, a cuya cabeza estaba el ex-primer

ministro Rathenau, judío que recibió su merecido por un patriota; a los eslavos

y a todas esas razas inferiores que han corrompido Alemania y Europa entera.

Podemos interpretar la segunda guerra mundial

como un duelo a gran escala en el que la sangre llamaba a sangre y así hasta el

infinito. Como dice Larra en el duelo: “... en un principio se batían los

duelistas a muerte, a todas armas, y tras ellos sus segundos; cada injuria

producía entonces una escaramuza...”

En

esa carrera de duelos y ofensas, se mercadea muerte por muerte. Dos cadáveres

gobiernan el Reich, y su imperio es el de los cementerios. Y es que Heinrich

Himmler es hijo póstumo de Enrique el pajarero y el Führer, de Federico

de Prusia. Cuando emprendan la batalla contra el resto de Europa, los

aterrorizados vencidos caerán a sus pies, porque Hitler actúa con la temeridad

del que ya está muerto o es un cadáver viviente.

¿Cuál es el destino de esta estantigua? Se

especula el motivo por el que el Führer invadió Rusia. Cedamos a la

superstición de los nombres. Se dice que invadió Stalingrado para humillar a su

adversario georgiano. Russ hace referencia a una tribu vikinga que se

estableció en Ucrania y que fundó lo que luego se llamaría Rusia. Sin duda la

cuna de los arios estaba en tierras eslavas, la última Thule. Posiblemente por

eso, el zar Pedro levantó una ciudad más al norte, la genuina Hiperbórea, con

la esperanza de robarle los cuervos a Odín y regalárselos a su hijo póstumo, Stalin,

para que avistara a Barbarroja y lo enterrara bajo suelo ruso.